Di Eva Mazzone

La famiglia è la primissima forma di nucleo sociale dell’uomo. La sua funzione primaria è quella di rispecchiare la società, e, in caso di figli, costituisce il primo affaccio del bambino sul mondo, e l’esempio che plasmerà il suo essere adulto. Nella cultura occidentale una famiglia è definita come un gruppo di persone affiliate da legami di consanguineità e\o da legami acquisiti e riconosciuti dalla legge, come per esempio il matrimonio, l’unione civile e l’adozione. La teoria del filosofo greco Aristotele riguardo la famiglia è stata determinante nel pensiero occidentale. Il filosofo greco, nel libro I della Politica, presenta il nucleo familiare come l’unione di un uomo e di una donna per la generazione e l’educazione dei figli. Questo e la presenza degli schiavi per l’esecuzione dei lavori materiali legati alla sopravvivenza e agli agi, costituiscono gli elementi necessari a formare una comunità autosufficiente. Il concetto di comunità è lo stesso che spiega la nascita delle città: unioni di più famiglie in villaggi e poi di più villaggi in città per migliorare le condizioni di autosufficienza e condividere un modo di vita. Non a caso, il modello di famiglia tradizionale che ci viene imposto arriva dalla Chiesa cattolica, che affonda le sue radici riguardo alle scelte etiche nella filosofia di Aristotele, ripresa da Sant’Agostino.

La famiglia tradizionale, l’immagine comune e popolare del nucleo famigliare, ritrae una coppia di bianchi eterosessuali, legati dal vincolo matrimoniale contratto da giovani, senza troppa differenza né di età né culturale, genitori biologici di un numero non troppo alto di figli sani che vivono tutti insieme in una casa adeguata. Vige una chiara suddivisione delle responsabilità: l’uomo comanda ed è l’unica fonte di sostentamento della famiglia, la donna esegue e si prende cura della casa e dei figli.

In realtà, già nella società occidentale esiste una grandissima quantità di varianti. Partendo dal presupposto che i membri della famiglia convivano (come non sempre accade) e tralasciando il fatto che gli stessi possano venire da panorami culturali diversi (si tratti del paese d’origine, della religione che professano, delle abitudini che seguono), in sociologia sono stati classificati quattro tipi di famiglie.

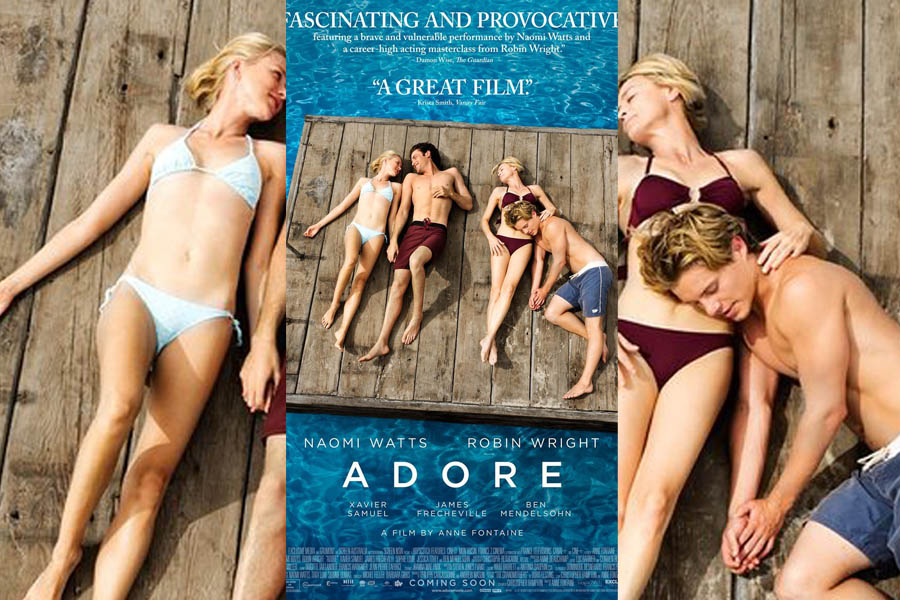

Il primo tipo è quella coniugale, composta dal/i genitori eterosessuali e dal/i proprio/loro figli, generati o adottati. Questo tipo di famiglia può essere monogama, cioè formata da una coppia, poliginica, cioè formata da un padre e un numero variabile di donne che fanno tutte da madre ai figli, poliandrica, cioè formata da una madre e un numero variabile di uomini che fanno tutti da padre ai figli, o ancora poliginiandrica, cioè formata da più madri e padri conviventi che possono avere in comune i figli oppure no. Esiste un gran numero di modelli di rapporto di questo tipo che va sotto il nome di poliamoria. Conclamati poliamoristi erano ad esempio la scrittrice Virginia Woolf, il filosofo Sartre, l’artista Duchamp. Il secondo tipo di famiglia è quella estesa, formata dal legame di consanguineità, in cui convivono più generazioni (i figli, i genitori, i nonni, gli zii e via dicendo). Si ha poi la famiglia omogenitoriale, composta da genitori omosessuali ed i loro figli (generati o adottati), ed infine quella monogenitoriale, composta da un unico genitore ed i suoi figli (generati o adottati).

Quella studiata in sociologia è però una mera schematizzazione delle tantissime varianti che esistono in Occidente, per non parlare delle infinite possibilità che esistono al mondo.

Anche l’antropologia allarga le sue vedute: secoli di ricerca antropologica sui gruppi domestici e le relazioni di parentela hanno dimostrato che l’ordine sociale può essere perseguito anche e soprattutto tramite modelli alternativi rispetto alla famiglia tradizionale.

Possiamo trovarne un esempio nell’etnia Mosuo, un piccolo gruppo indigeno (40000 anime in tutto) delle zone al confine tra Cina e Tibet. La loro è una società di tipo matriarcale: anche se è l’uomo a detenere il potere politico, sono le donne che guidano la comunità. Alcuni esempi: l’eredità si trasmette attraverso la linea femminile, tutte le decisioni economiche o di carattere sociale vengono affidate alle donne, e il capo di ogni famiglia è una matriarca, la quale detiene un potere assoluto sulle vite degli altri membri: gestisce loro denaro, decide il loro mestiere, guida le loro scelte. Mentre le donne si occupano di tutto, dai lavori di casa al commercio, gli uomini non hanno responsabilità: non lavorano, esistono solamente per il loro ruolo nella riproduzione. La pratica per cui i Mosuo sono più conosciuti è la cosiddetta “visiting relation”: le coppie che generano un figlio non costituiscono una famiglia, non convivono e non si sposano. Il matrimonio tradizionale o il concubinato, infatti, sono inesistenti nella cultura Mosuo. Dei figli si occupano esclusivamente la madre e la sua famiglia estesa: nonni, zii, cugini e via dicendo. L’unione è soltanto sessuale: alla fine del rapporto, l’uomo non resta con la partner incinta, né dopo si occupa del suo bambino: farà da padre a quello di sua sorella, o di sua cugina. In questo modo sia uomini che donne possono ingaggiare relazioni sessuali con tutti i partner che vogliono, solo a scopo riproduttivo e di piacere. Il bambino non riconoscerà la figura di “padre” nel suo padre biologico, ma in uno (o più) dei membri maschi della famiglia della madre. Padre e figlio non saranno però due sconosciuti: anche se l’uomo non sarà presente nella sua vita di ogni giorno, il bambino lo conoscerà alle cerimonie più importanti.

Neanche la psicologia ha trovato un criterio di discrimine nella variabilità strutturale delle famiglie. L’unica condizione per la stabilità di un nucleo familiare, sta nel lavorare in modo più efficiente e con meno conflitto, quindi rispettando la parità dei ruoli e intervenendo direttamente nella vita dei figli tramite un’educazione appropriata e mezzi di comunicazione efficaci. Nulla di tutto ciò richiede la presenza dello schema di famiglia tradizionale.

Il modello culturale, però, rimane quello imposto dalla Chiesa: nascono così diseguaglianze, oppressioni, razzismo. Nonostante il parere di sociologi, psicologi e antropologi, e nonostante tutti noi abbiamo davanti agli occhi l’infinita ricchezza che ci dà la diversità, ancora temiamo ciò che non è omologato.

A scuola si chiede la firma della mamma, negli hotel sono rare le camere per genitori single e figli, un bambino figlio di omosessuali viene emarginato dai compagni e impietosisce i loro genitori. Un padre che vive con sua figlia grande viene scambiato per un pedofilo che ha sposato una ragazza più giovane e lei una sgualdrina che sta con lui solo per i soldi, (stereotipo sbagliato anche nel caso in cui i due fossero veramente coniugi). Esistono sconti per famiglie di tre o quattro (a seconda del numero di figli), ma non per quelle monogenitoriali e nemmeno per quelle estese.

Ancora una volta, siamo schiavi degli schemi sociali e non accettiamo la diversità, giudicandola strana, immorale e quindi pericolosa. Ora parlo a te: se a preoccuparti non è il timore cattolico-conservatore di un rovesciamento dell’etica, ma la felicità delle persone, ecco qua un detto per te: vivi e lascia vivere. Perché la serenità dell’individuo non è direttamente proporzionale alla sua adesione allo stereotipo. Come sempre, bisogna imparare ad accettare, rispettare e accogliere le differenze, tenendosi ben lontani dai pregiudizi.

La famiglia (non) tradizionale

- Blog

- Visite: 6865